基于细胞灌流培养的补料分批工艺强化和“端到端”连续工艺

2022-12-28 09:25:24

由于成本压力的增加、产品需求的不确定性和可变性、市场增长和区域化以及新产品类别的出现,制药行业正承受着前所未有的市场压力。为了应对这些挑战,需要替代技术来提高产品质量、降低成本、增加生产灵活性、加快上市速度并缩短放行时间。这些对于满足现代生物治疗药物的需求和防止药物短缺或其它生产、供应限制至关重要。在众多赋能技术中,一些是由 BioPhorum Operation Group (BPOG) 确定的,其是一个国际行业组织,正在合作指导生物生产的技术变革,其中包括工艺技术、自动化工厂、模块化和移动设施、在线监控和实时放行、知识管理以及供应伙伴关系管理。在下文中,我们将重点关注工艺强化,这在很大程度上是由灌流等连续生产解决方案所推动的。然而,仅靠灌流并不能解决前面提到的挑战,必须在更大的背景下看待这个问题。例如,第 3 章中讨论的在线监控技术对于控制连续工艺至关重要,但也可以实现实时批次放行程序。从监管的角度来看,这些将确保最终原料药或药品的质量,并有效放行生产批次。这带来了许多优势,包括更好的过程理解、减少错误以及通过闭环反馈控制系统提高产品一致性。最后,生产和实际放行之间的延迟时间可以从几周显著减少到几天。由于放行前的分析检测而导致的较长交付时间确实是一个主要瓶颈。

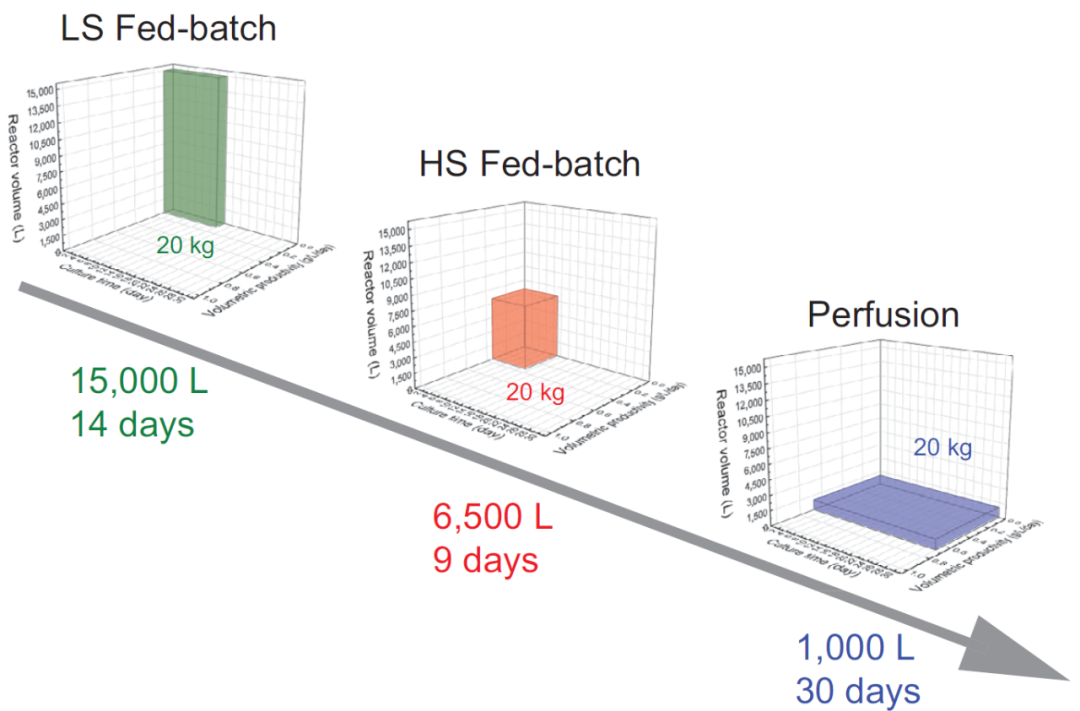

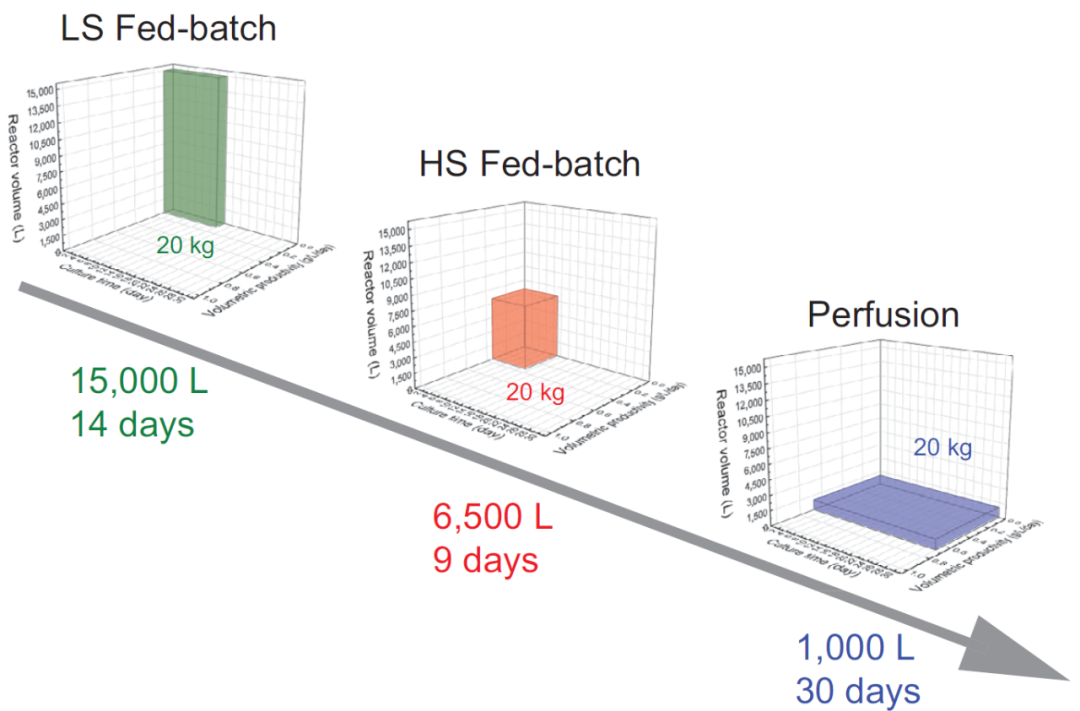

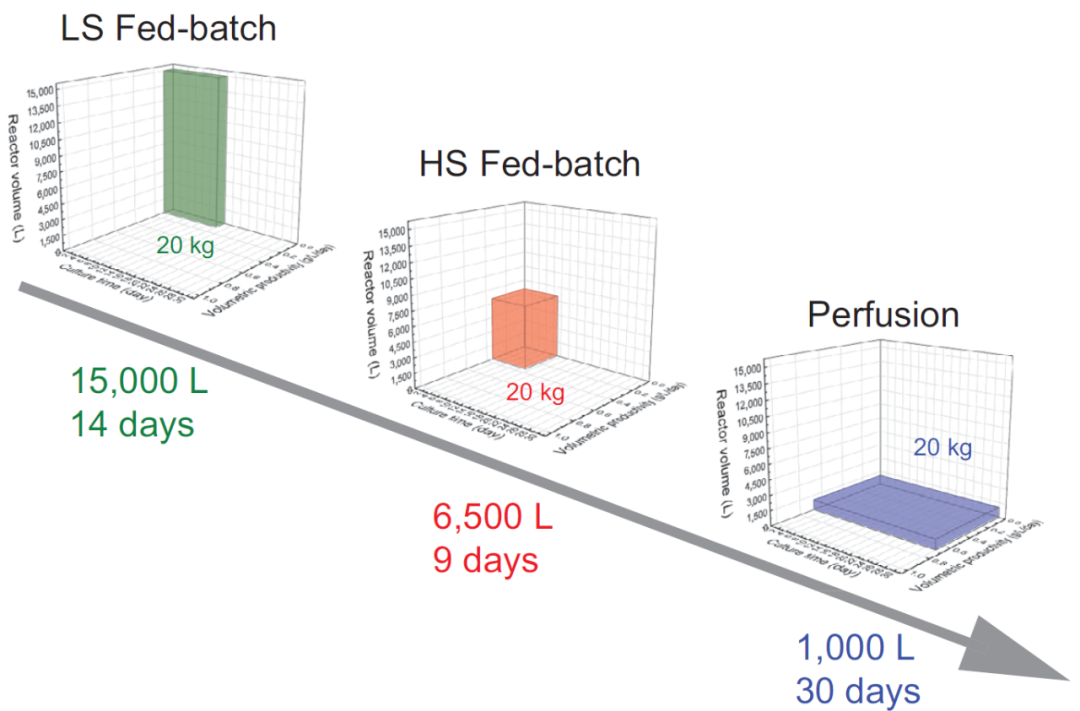

图 5.14 基于第 4 章图 4.19 中介绍的案例研究,生产相同数量目的蛋白的不同工艺类型的占地。传统补料分批、强化补料分批和灌流的生产体积分别为 15,000 L、6,500 L 和1,000 L。一个相关参数是灌流工艺较长的运行持续时间。为了强化现有的补料分批工艺,可以通过在生产生物反应器之前引入灌流生物反应器(N-1) 来强化种子扩增链,以提高接种的生物量。这是在第 4.5.3 节的示例中描述的所谓高密度接种补料分批工艺中完成的。目标是提高生产生物反应器的单位体积生产力,这通常是由于更高的接种密度导致运行时间更短,最终滴度更高。另一方面,直接在灌流模式下操作生产生物反应器可以进一步提高单位体积生产力,因为在整个操作过程中可以长时间保持高细胞密度值。这在第 4.5.3 节中描述的偶联蛋白的例子中得到了很好的说明,其中可以看出,对于固定的目的蛋白总产量,使用批次样强化,生物反应器的体积可以从 15,000 L 减少到 6,500 L,在稳态条件下以灌流模式操作生物反应器,可进一步降低至1,000 L,如图5.14所示。三种操作模式的比较是在平台条件下进行的,这意味着在优化的条件下,特异性生产力可以进一步提高。Chen等人 (2018) 描述了一个假设示例,其使用合理的假设得出,强化补料分批可使占地面积从15,000 L 减少到 2,000 L,在灌流条件下甚至可降低至 500 L。下面,通过几个相关的例子,讨论针对现有工艺强化和端到端连续集成式生产的灌流的实施。下一节将讨论经常与这些新生产策略相结合的一次性技术的价值。

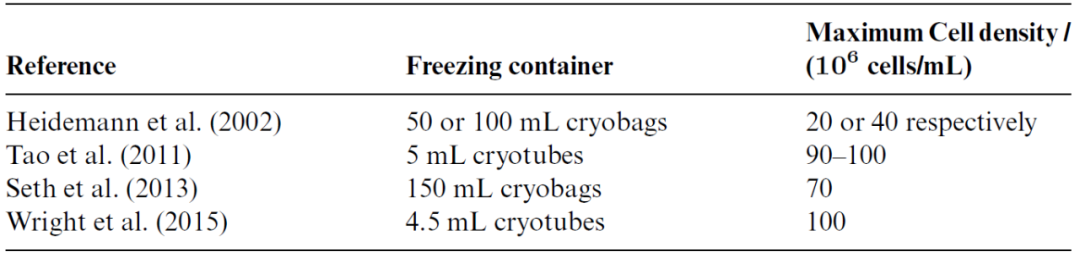

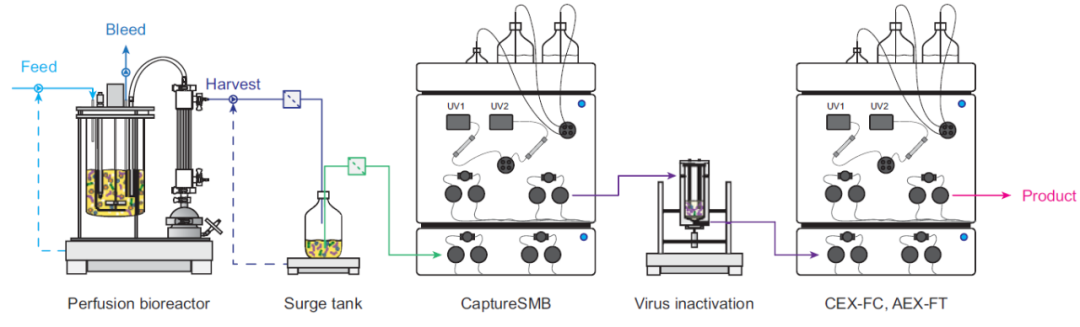

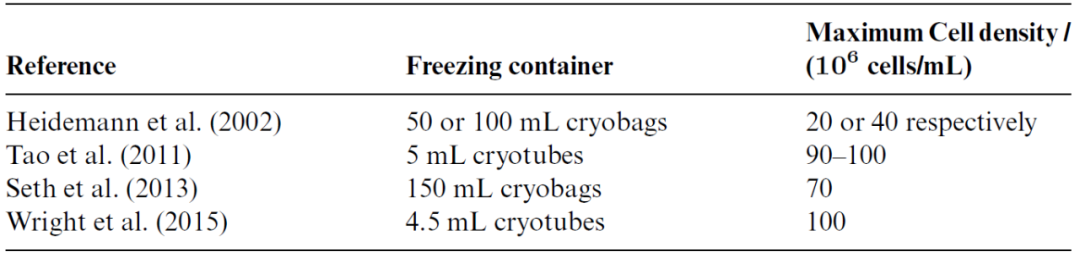

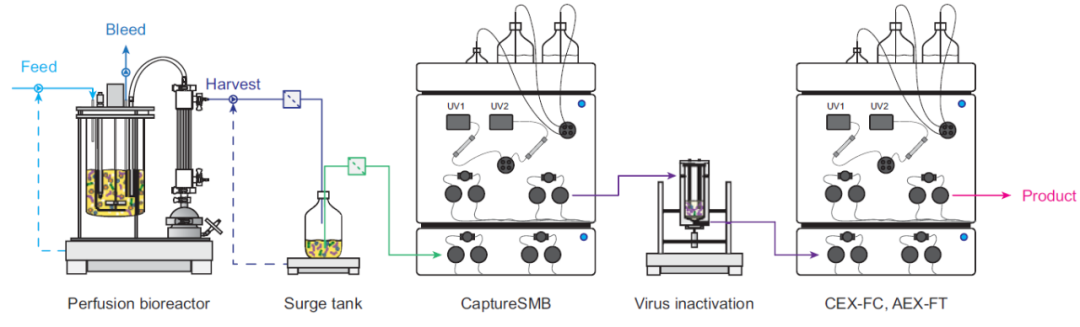

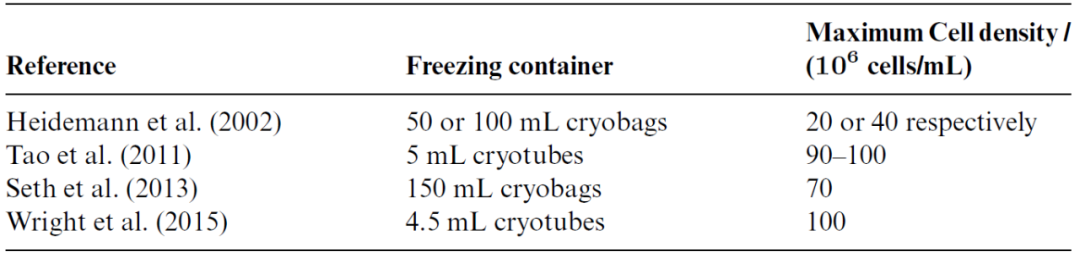

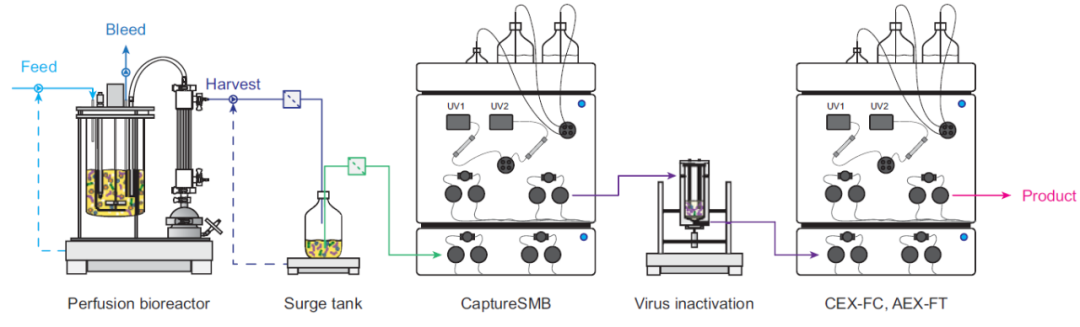

表 5.2 冷冻容器类型和相应的最高活细胞密度值。一般来说,有多种方法可以集成灌流以支持工艺强化。正如 Bielser 等人(2018)所讨论的那样,这包括从高密度细胞库到生产生物反应器前的 N-1 生物反应器的优化,以及用连续灌流反应器实际替换补料分批生产生物反应器。表 5.2 总结了一些描述用于高细胞密度接种的细胞库的参考文献。这里,灌流技术被用作一种工具,用于浓缩细胞处于对数生长状态的培养液。然后将它们冷冻在标准冷冻管(几mL)或更大的冷冻袋(50-150 mL)中。使用这些浓缩物,可以显著缩短生产生物反应器之前的种子扩增链。从生产的角度来看,这很重要,不仅因为生产时间本身的缩短,还因为其允许在生产计划上具有更高程度的灵活性。值得注意的是,使用冷冻袋,所有操作都可以在封闭系统中进行(不需要层流罩),这大大降低了污染风险。如前所述,灌流的另一种应用是位于补料分批生产单元前面的 N-1 生物反应器水平。在这种情况下,培养基灌流以尽可能提高细胞密度,同时在将细胞转移到生产生物反应器之前保持细胞处于对数生长期。在这种操作中,废弃液流不是必需的,因为目标不是达到稳态条件,而只是尽可能提高活细胞密度,以便在比传统补料分批操作更高的密度下接种。这会导致生产运行时间缩短,从而降低生产生物反应器的占用率。这再次在计划、灵活性和生产力方面提供了显著优势,另外一个优势是该技术可以在现有工厂中实施,这些工厂最初是为批次操作而设计的,通常配备了大于 10,000 L 的生产生物反应器。灌流也可以仅用于补料分批生产的初始阶段。这被称为混合工艺。例如,Hiller等人(2017) 介绍了一种仅在前 4 天进行灌流的工艺。相对于经典的补料分批操作,最高活细胞密度增加到 60 或 80 × 106 cells/mL,生产力提高了 2.5 倍,具体取决于克隆。这个例子表明,批次式工艺与灌流的结合通常可以提高性能。例如,灌流也可以在补料分批工艺结束时应用,以去除过多的有毒废物,在更长的时间内保持较高的活性,甚至澄清培养物而消除标准的离心和深层过滤步骤。上述示例仅显示了将连续和传统的补料分批操作相结合以获得具有卓越性能的强化工艺的几个选项。只要有可能,这些都是有价值的选择,应该加以追求。然而,实施的可行性将取决于现有工厂的限制。要升级生产或 N-1 生物反应器,以在灌流条件下运行,必须增加细胞截留装置以及用于循环的泵。这意味着必须在正确的位置提供足够的空间。同时需确保已有足够的培养基制备能力或可针对此目的而构建。最后,还需要自动化控制灌流速率。现有生产车间的升级是一项重大投资,但考虑到文献中广泛展示的潜在优势,它可能是一个值得考虑的有趣选择。在生产阶段使用单个灌流生物反应器是该技术的最终实施步骤。系统的复杂性增加了,因为它需要对废弃流进行额外的控制,以实现稳态。与 N-1 运行相比,培养基体积更为重要,并且下游纯化单元需要处理相当的收获体积。为了避免储存大量收获液,最好的选择是以连续模式运行捕获和纯化单元。这种类型的操作将在下文中描述。连续集成式蛋白质生产是指上游连续生物反应器与下游连续纯化部分相结合的工艺,两者作为一个单元运行。在单克隆抗体生产的经典案例中,这转化为一个相当通用的生产平台,其中灌流生物反应器之后是Protein A 捕获和几个精纯步骤,除了病毒灭活,如图 5.15 所示。Warikoo 等人(2012)报道了灌流生物反应器和连续捕获步骤集成的首次成功测试,用于生产 mAb 和重组酶,它们分别对应于稳定以及复杂且不稳定的蛋白质。除了其它工程考虑之外,其首次证明由于取消了中间储罐,生产单元占地面积显著减少。这一结果可能标志着生物制药行业连续生产的开始,该领域的大多数科学家现在都同意连续生产非常具有吸引力。

图 5.15 端到端连续工艺示意图,典型用于单克隆抗体生产,包括连接到捕获两柱模拟移动床单元的灌流生物反应器,然后连接到病毒灭活和两个精纯步骤。这项技术发展的一个关键转折点将是大规模引入自动化和数字化,基于连接到监控和数据采集 (SCADA) 单元的本地传感器,适当补充数学模型,可以运行单元,拒绝干扰并保持最佳性能,如第 6.7 节所述。每个单元操作都可以在其最佳状态下运行,同时确保不同单元之间的正确通信。这不仅会对整体生产成本产生显著影响,更重要的是对产品质量和安全性产生重大影响,最终使患者受益。已有文献报道了一些端到端集成式工艺的演示,其中还包括病毒灭活和精纯步骤。Godawat等人 (2015) 介绍了一个包括灌流、连续捕获和捕获后下游工艺的端到端工艺。他们证明在更长的时间(30 天)内,这样的工艺可以提供一致的生产力和产品质量。该工艺包括一个灌流生物反应器和两个用于捕获和精纯的周期性逆流层析系统,中间为一个病毒灭活保持步骤。在性能方面,与批次操作相比,上游(g/LReactor/day)和下游(g/LResin/day)的单位体积生产力分别提高了 10 倍和 6 倍。层析步骤的柱尺寸减少了 20 倍,缓冲液消耗减少了 20%。Steinebach等人(2017)报道了一种用于 mAb生产的实验室规模集成工艺。该工艺包括灌流生物反应器、两柱连续捕获步骤、两柱连续(结合和洗脱)精纯步骤、病毒灭活和最终批次流穿精纯步骤。研究证明了恒定的产品输出- 就浓度、聚体和片段含量以及电荷异构体和糖型分布而言。文章讨论了每个下游步骤在减少HCP、聚体、片段、DNA以及捕获步骤中脱落的Protein A 等杂质含量方面的贡献。Coffman等人(2017)介绍了另一种操作模式,使用具有低灌流速率(0.3 RV/day)的短期(<15 天)非稳态灌流,并通过在线 UPLC 来监测产品质量和滴度。灌流生物反应器与两个批次层析步骤、一个连续病毒灭活步骤集成在一起,避免了过程中的合并。在此设置中,产品在第二个层析步骤后储存完整批次运行时间(<15 天),然后合并,并批次通过除病毒过滤器和超滤/洗滤 (UFDF),获得药物底物原液。Arnold等人(2018 年)证明了在中试规模上进行端到端连续生产以生产重组 mAb 的可行性。与对照的补料分批工艺相比,可以实现相当水平的聚体、HCP和 DNA 含量。他们使用 BioSolve 软件比较了这两种工艺的生产力,并证明具有 4 × 12,500 L 不锈钢生物反应器的补料分批工艺可以使用 5 × 2,000 L 一次性灌流生物反应器替代,每个生物反应器都包括其各自的批次和连续纯化工艺链,产品运营成本降低15%。监管机构指出,质量控制的实施需要定义批次。在连续生产的情况下,这不是一个明显的概念,因为它主要针对传统的批次操作。一般来说,连续工艺中的批次可以定义为在固定时间间隔内生产的数量,并根据监管指南适当定义。故障管理也可以从不同的批次定义中受益。例如,在连续工艺中以固定间隔定义批次的情况下,产品会定期得到保障。在运行过程中发生的污染问题不会影响在运行前一部分放行的馏分。综上所述,端到端连续生产本质上是结合不同的赋能技术,如连续上下游、一次性设备、在线监测、自动化和监控系统。端到端连续工艺的一个明显好处是移除了批次操作中存在的所有储罐,从而显著减少了生产车间的占地面积。由于工艺强化,生物反应器尺寸减小,连续的下游工艺允许实施更有效的逆流层析工艺。总之,这些技术可以融入模块化生产车间中,后者可以轻松并行化,并在所谓的宴会厅式设计中运行,这种设计被定义为没有固定设备且空间隔离最小化的生产区域。通过将不同单元限制在封闭系统中可以获得进一步的好处。在这种情况下,整个区域可以不分类,生产空间的成本将大大降低,包括加热、通风、空调等常见的运营成本,最后,如前所述,房间分类的成本。连续的端到端生产是实施这一概念的完美候选者,尤其是与下一节讨论的一次性技术相结合。本文为以下文献内容简介,详细内容,请参考原文。本文旨在知识、信息分享,转载请注明出处和原文。原文:Perfusion Cell Culture Processes for Biopharmaceuticals Process Development, Design, and Scale-up , pp. 100 - 137