基因是指人体遗传物质脱氧核糖核酸上的片段,他们对决定人体组织细胞,维持人体的正常代谢和功能起着决定性作用。肿瘤基因治疗是指通过对肿瘤的基因进行校正、修饰或应用基因产品等方法消灭或调控肿瘤细胞的恶性生物学行为的治疗方法。随着机体抗肿瘤机制的基础理论的深入研究和了解以及肿瘤生物学技术的发展,肿瘤基因治疗的研究正在深入,但仍处在发展的初期阶段。肿瘤基因治疗的策略主要是通过基因插入和基因表达调控来杀灭和抑制肿瘤的增殖。例如,将某些治疗肿瘤的目的基因插入到人体抗肿瘤的效应T淋巴细胞,改善其抗肿瘤效果;或将某些基因转入肿瘤细胞,以增加肿瘤细胞的免疫原性,提高抗肿瘤细胞的免疫效果。此外,也可以通过基因调控的方法如应用反义核苷酸抑制癌基因的恶性表达,逆转其恶性表现。

基因治疗(gene therapy)是指将外源正常基因导入靶细胞,以纠正或补偿缺陷和异常基因引起的疾病,以达到治疗目的。其中也包括转基因等方面的技术应用,也就是将外源基因通过基因转移技术将其插入病人的适当的受体细胞中,使外源基因制造的产物能治疗某种疾病。从广义说,基因治疗还可包括从DNA水平采取的治疗某些疾病的措施和新技术。

基本信息

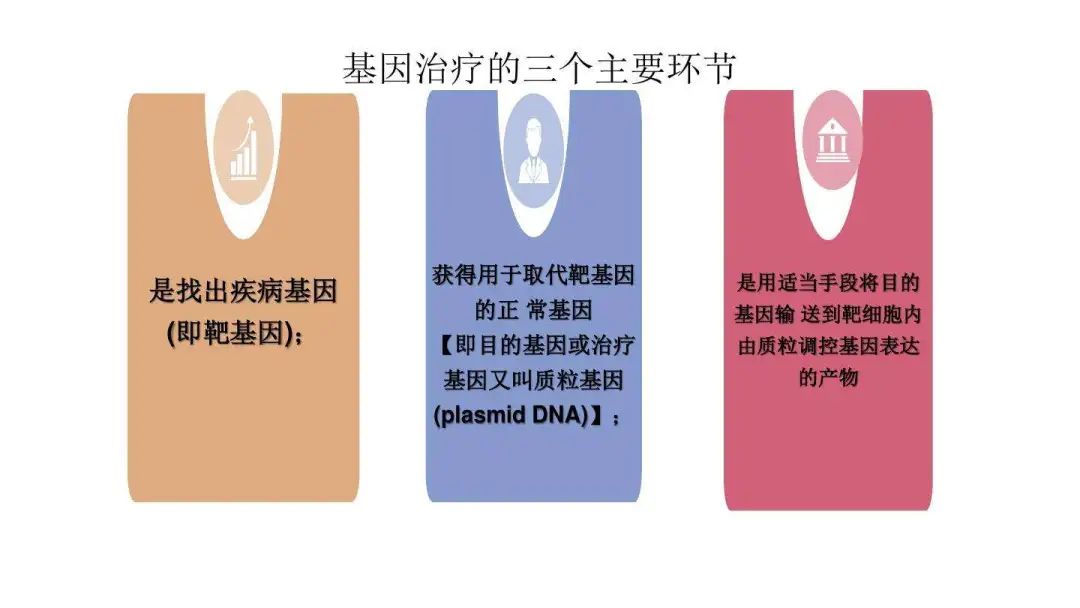

遗传病的基因治疗(Gene Therapy)是指应用基因工程技术将正常基因引入患者细胞内,以纠正缺陷基因而根治疾病。纠正的途径既可以是原位修复有缺陷的基因,也可以是用有功能的正常基因转入细胞基因组的某一部位,以替代缺陷基因来发挥作用。基因是携带生物遗传 信息的基本功能单位,是位于染色体上的一段特定序列。将外源的基因导入生物细胞内必须借助一定的技术方法或载体,基因转移的方法分为生物学方法、物理方法和化学方法。腺病毒载体是基因治疗最为常用的病毒载体之一。基因治疗主要是治疗那些对人类健康威胁严重的疾病,包括:遗传病(如血友病、囊性纤维病、家庭性高胆固醇血症等)、恶性肿瘤、心血管疾病、感染性疾病(如艾滋病、类风湿等)。基因治疗是将人的正常基因或有治疗作用的基因通过一定方式导入人体靶细胞以纠正基因的缺陷或者发挥治疗作用,从而达到治疗疾病目的的生物医学高技术。基因治疗与常规治疗方法不同:一般意义上疾病的治疗针对的是因基因异常而导致的各种症状,而基因治疗针对的是疾病的根源--异常的基因本身。基因治疗有二种形式:一是体细胞基因治疗,正在广泛使用;二是生殖细胞基因治疗,因能引起遗传改变而受到限制。基因治疗的靶细胞主要分为两大类:体细胞和生殖细胞,如今开展的基因治疗只限于体细胞。生殖细胞的基因治疗是将正常基因直接引入生殖细胞,以纠正缺陷基因。这样,不仅可使遗传疾病在当代得到治疗,而且还能将新基因传给患者后代,使遗传病得到根治。但生殖细胞的基因治疗涉及问题较多,技术也较复杂,因此,如今更多地是采用体细胞基因治疗。体细胞应该是在体内能保持相当长的寿命或者具有分裂能力的细胞,这样才能使被转入的基因能有效地、长期地发挥“治疗”作用。因此干细胞、前体细胞都是理想的转基因治疗靶细胞。以如今的观点看,骨髓胞是唯一满足以上标准的靶细胞,而骨髓的抽取,体外培养、再植入等所涉及的技术都已成熟;另一方面,骨髓细胞还构成了许多组织细胞(如单核巨噬细胞)的前体。因此,不仅一些涉及血液系统的疾病如ADA缺乏症、珠蛋白生成障碍性贫血、镰状细胞贫血、CGD等以骨髓细胞作为靶细胞,而且一些非血液系统疾病如苯丙酮尿症、溶酶体储积病等也都以此作为靶细胞。除了骨髓以外,肝细胞、神经细胞、内皮细胞、肌细胞也可作为靶细胞来研究或实施转基因治疗。近年来研究报道的肿瘤基因治疗方法主要有:

① 以细胞因子基因转染免疫效应细胞,主要是T淋巴细胞、肿瘤浸润淋巴细胞及细胞毒性T淋巴细胞等抗肿瘤效应细胞。细胞因子基因使用最多的有肿瘤坏死基因、白细胞介素-2基因等,它们提高效应T细胞的抗肿瘤能力。

② 将抗肿瘤药物敏感基因或增敏基因导入肿瘤细胞,能使低毒或无毒的前体药物转变为细胞毒药物,使肿瘤细胞对无毒的前体药物产生高度敏感性,从而有选择性地杀伤肿瘤细胞。例如,将溶瘤基因导入载体病毒,通过后者直接感染肿瘤细胞达到溶解肿瘤细胞的效果;如将溶瘤基因与热休克蛋白基因一同导入载体感染肿瘤细胞,抗肿瘤效果更优。

③ 将多药耐药基因导入造血干细胞,以增加这些细胞对化疗药物的耐受性,提高细胞毒药物的化疗效果。

④ 将“自杀”或抑癌基因转入肿瘤细胞以达到杀死肿瘤细胞或逆转恶性细胞的表型的目的。

⑤ 肿瘤细胞的基因修饰,包括促进肿瘤细胞主要组织相溶性抗原基因的诱导和增强表达,或将主要组织相容性复合物Ⅰ类和Ⅱ类抗原导入肿瘤细胞,增加肿瘤细胞免疫原性,或将协同刺激T细胞因子如B7等基因或B7基因与主要组相溶性Ⅱ类抗原基因一并导入肿瘤细胞。

⑥ 应用反义核苷酸抑制与细胞恶性增殖有关的特定基因表达。

目前临床上应用的基因治疗主要为抑制恶性基因表达。例如,慢性粒细胞白血病起源于费城染色体,存在基因异常(kit基因),酪氨酸激酶抑制剂(格列卫)能抑制(kit基因)活性,达到治疗慢性粒细胞白血病的作用,这一治疗也称为分子靶向治疗。

总之,目前多数肿瘤基因治疗的研究还处于动物研究和初步人体研究阶段。某些研究结果呈现出令人鼓舞的结果,但在有效的肿瘤基因治疗之前仍有许多难题需要克服,包括基因载体系统、基因转导技术、导入基因的有效表达及理想目的基因的使用等。

基因治疗

一类为基因修正(gene correction)和基因置换(gene replacement),即将缺陷基因的异常序列进行矫正,对缺陷基因精确地原位修复,不涉及基因组的其他任何改变。通过同源重组(homologous recombination)即基因打靶(gene targetting)技术将外源正常的基因在特定的部位进行重组,从而使缺陷基因在原位特异性修复。另一类为基因增强(gene augmentation)和基因失活(gene inactivation),是不去除异常基因,而通过导入外源基因使其表达正常产物,从而补偿缺陷基因等的功能;或特异封闭某些基因的翻译或转录,以达到抑制某些异常基因表达。

按靶细胞

又可分为生殖细胞(germ-line cell)基因治疗和体细胞(somatic cell)基因治疗。广义的生殖细胞基因治疗以精子,卵子和早期胚胎细胞作为治疗对象。由于当前基因治疗技术还不成熟,以及涉及一系列伦理学问题,生殖细胞基因治疗仍属禁区。在现有的条件下,基因治疗仅限于体细胞。

给药途径

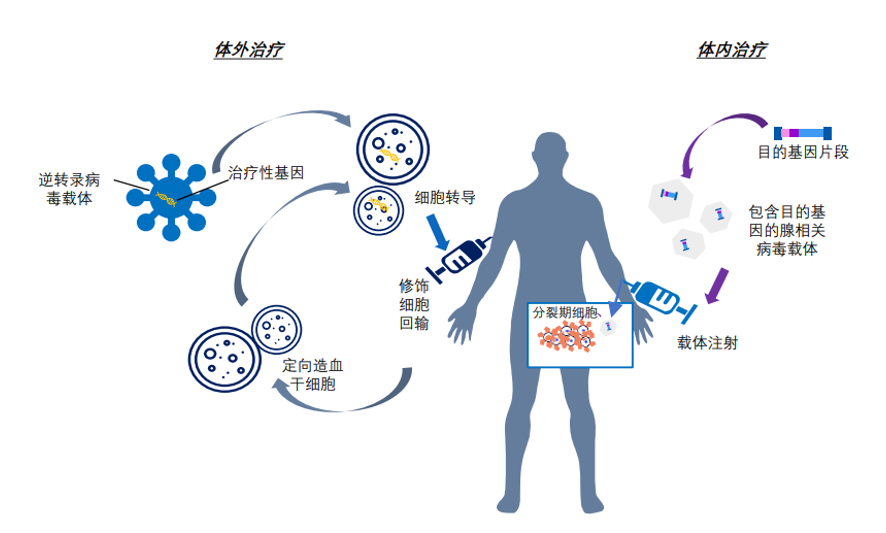

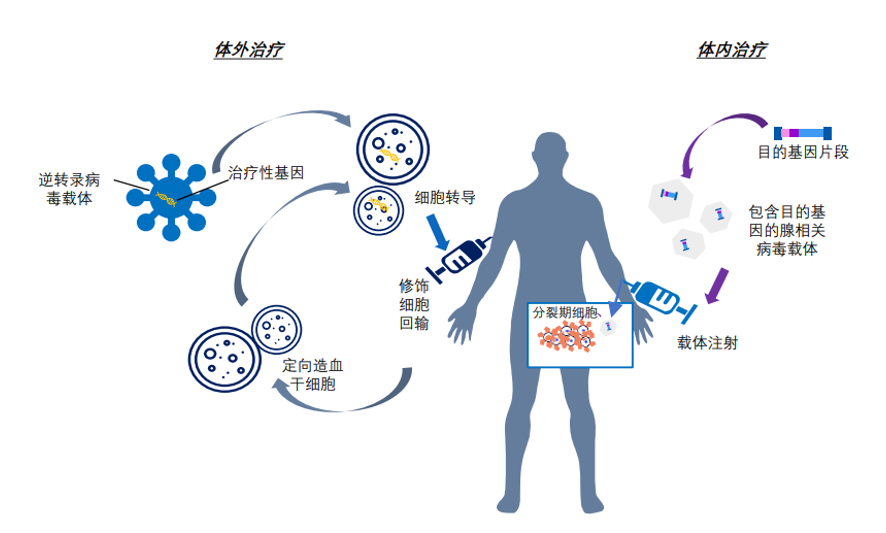

①ex vivo 途径:这是指将含外源基因的载体在体外导入人体自身或异体细胞(或异种细胞),经体外细胞扩增后,输回人体。ex vivo基因转移途径比较经典、安全,而且效果较易控制,但是步骤多、技术复杂、难度大,不容易推广;②in vivo 途径:这是将外源基因装配于特定的真核细胞表达载体,直接导入体内。这种载体可以是病毒型或非病毒性,甚至是裸DNA。in vivo基因转移途径操作简便,容易推广,但尚未成熟,存在疗效持续时间短,免疫排斥及安全性等一系列问题。

基因矫正

纠正致病基因中的异常碱基,而正常部分予以保留。

基因置换

指用正常基因通过同源重组技术,原位替换致病基因,使细胞内的DNA 完全恢复正常状态。

基因增补

把正常基因导入体细胞,通过基因的非定点整合使其表达,以补偿缺陷基因的功能,或使原有基因的功能得到增强,但致病基因本身并未除去

基因失活

将特定的反义核酸(反义RNA、反义DNA)和核酶导入细胞,在转录和翻译水平阻断某些基因的异常表达,而实现治疗的目的。

自杀基因

在某些病毒或细菌中的某基因可产生一种酶,它可将原无细胞毒或低毒药物前体转化为细胞毒物质,将细胞本身杀死,此种基因称为“自杀基因”。

免疫治疗

免疫基因治疗是把产生抗病毒或肿瘤免疫力的对应与抗原决定簇基因导入机体细胞,以达到治疗目的。如细胞因子(cytokine)基因的导入和表达等。

耐药治疗

耐药基因治疗是在肿瘤治疗时,为提高机体耐受化疗药物的能力,把产生抗药物毒性的基因导入人体细胞,以使机体耐受更大剂量的化疗。如向骨髓干细胞导入多药抗性基因中的mdr-1。

(1)特异正常基因的分离与克隆:应用重组DNA和分子克隆技术结合基因定位研究成果,已有不少基因并将会有更多人类基因被分离和克隆,这是基因治疗的前提,在当代分子生物技术条件下,一般来说,只要有基因探针和准确的基因定位,任何基因都可被克隆。除此,如今既可人工合成DNA探针,还可用DNA合成仪在体外人工合成基因,这些都是在基因治疗前,分离克隆特异基因的有利条件。(2)外源基因的转移:基因转移(gene transfer)是将外源基因导入细胞内,其转移方法较多,常用的要有下列几类:1)化学法:将正常基因DNA(及其拷贝)与带电荷物质和磷酸钙、DEAE-葡萄糖或与若干脂类混合,形成沉淀的DNA微细颗粒,直接倾入培养基中与细胞接触,由于钙离子有促进DNA透过细胞有作用,某些化合物可扰乱细胞膜,故可将DNA输入细胞内,并整合于受体细胞的基因组中,在适当的条件下,整合基因得以表达,细胞亦可传代。这种方法简单,但效率极低,一般1000-100000个细胞中只有一个细胞可结合导入的外源基因。要达到治疗目的,就需要从病人获得大量所需的受体细胞。当然,可以通过选择培养的方法来提高转化率。①电穿孔法:电穿孔法(electroporotion)是将细胞置于高压脉冲电场中,通过电击使细胞产生可逆性的穿孔,周围基质中的DNA可渗进细胞,但有时也会使细胞受到严重损伤。②显微注射法:显微注射(microinjection)是在显微镜直视下,向细胞核内直接注射外源基因,这种方法应是有效的。但一次只能注射一个细胞,工作耗力费时。此法用于生殖细胞时,有效率可达10%。直接用于体细胞却很困难。在动物实验中,应用这种方法将目的基因注入生殖细胞,使之表达而传代,这样的动物就称为转基因动物,如今成功使用得较多的是转基因小鼠(transgenic mice),它可作为繁殖大量后代的疾病动物模型。③脂质体法:脂质体(liposome)法是应用人工脂质体包装外源基因,再与靶细胞融合,或直接注入病灶组织,使之表达。3)同源重组法:同源重组(homologous recombination)是将外源基因定位导入受体细胞的染色体上,在该座位因有同源序列,通过单一或双交换,新基因片段替换有缺陷的片段,达到修正缺陷基因的目的。如在新基因片段旁组装一Neo基因,则在同源重组后,因有Neo基因,可在含有新霉素(neomycin)的培养基中生长,从而使未插入新基因片段的细胞死亡。对于体细胞基因治疗,体外培养细胞的时间不能过长,筛选量大,故在临床上应用也受限制难以进行。今后如能改进技术,提高重组率,这种定点修正基因的方法仍是有前景的。4)病毒介导基因转移:前述的化学和物理方法都是通过传染方式基因转移。病毒介导基因转移(viral mediatedgene transfer)是通过转换方式完成基因转移,即以病毒为载体(vector),将外源目的基因通过基因重组技术,将其组装于病毒上,让这种重组病毒去感染受体宿主细胞,这种病毒称为病毒运载体(viral vector)。如今应用的有两种病毒介导基因转移方法。①反转录病毒载体:反转录病毒虽是RNA病毒,但有反转录酶,可使RNA转录为DNA,再整合到宿主细胞基因组。反转录病毒载体有以下的优点首先是具有穿透细胞的能力,可使近100%的受体细胞被感染,转化细胞效率高;其次,它能感染广谱动物物种和细胞类型而无严格的组织特异性;再者随机整俣的病毒可长期存留,一般无害于细胞,但也存在缺点:这种载体只能把其DNA整合到能旺盛分裂细胞的染色体,而不适合于那些不能正常分裂的细胞,如神经元。最严重的问题是由于病毒自身含有病毒蛋白及癌基因,就有使宿主细胞感染病毒和致癌的危险性。因此,人们有目的地将病毒基因及其癌基因除去,仅留它们的外壳蛋白,以保留其穿透细胞的功能,试图避免上述缺点。这种改造后的病毒称为缺陷型病毒(defective virus)。这样的病毒中的反转录酶可将RNA转化为DNA,有助于该DNA顺利进入宿主细胞的基因组,而该病毒则死亡。由于病毒整合基因组是随机的,所以还是可能激活细胞的原癌基因,以及因随机插入发生插入突变。在反转录病毒载体中,最常用于人类的是莫洛尼(Mooney)鼠白血病病毒(murine leukemia virus;Mo-MLV),其人工构建的结构。②DNA病毒介导载体(DNA viral mekiated vector):DNA病毒包括腺病毒、SV40、牛乳头瘤病毒、疱疹病毒等,一般认为这类病毒难于改造成缺陷型病毒。牛乳头瘤病毒重组后,可不插入宿主染色体中引起插入突变,又可在宿主染色体外独立复制,并表达出基因产物。有人发现,因缺少E1区而致复制缺陷的腺病毒,可在表达E1基因的细胞中繁殖。后来证明,载有外源DNA的复制缺陷腺病毒呈现相同繁殖的特点。1993年美法等国成功采用腺病毒载体进行心、脑、肺、肝内胆管和肌肉组织的体内基因转移。它代表了基因治疗的新方向。美国设计了一个新的腺病毒载体,它是用一个化学连接器即赖氨酸链(lysine chain)将DNA栓在病毒外壳上,这样组成的运输器,通过一个表面抗体而进入细胞核,使宿主基因与治疗基因共同表达。这个新病毒载体称为腺病毒多赖氨酸DNA复合体(adeno virus-polylysine DNA-complex)。①该病毒可感染分裂和非分裂的细胞,并能得到大量基因产物,对神经细胞、心肌细胞等基因缺陷的纠正有特殊意义;②病毒颗粒相对稳定,并易于纯化和浓缩,且感染力不降低;③可有效转导多种靶细胞后而少游离于细胞基因组外,并持续表达;④已用于基因治疗的Ad5属腺病毒C亚群,无致癌性。前述的新腺病毒载体还有一大优点是可以成功地运载48000bp的基因,而其它病毒只能运输70 00bp的基因。这些优点显示了腺病毒介导载体的广阔应用前景。①必须较坚固,足以耐受处理,并易于由人体分离又便于输回体内;②具有增殖优势,生命周期长,能存活几月至几年,最后可延续至病人的整个生命期;④在选用反转录病毒载体时,目的基因表达最好具有组织特异性的细胞。使用得较多的是骨髓干细胞、皮肤成纤维细胞、肝细胞、血管内皮细胞和肌细胞等。许多遗传病与造血细胞有关,故可用于如β地贫、严重复合免疫缺陷病等的基因治疗。皮肤成纤维细胞易于移植和从体内分离,又可在培养中生长,并易存活,故有人用之于乙型血友病的基因治疗。有不少遗传病表现了肝细胞功能缺陷,因此,在家族性高胆固醇血症的治疗中,有将低密度脂蛋白(LDL)受体基因转移至肝细胞的尝试。在动物实验中已证明:β-半乳糖苷酶基因、ADA基因、小肌营养不良蛋白(minidystrophin)基因都已证明能在肌细胞中表达。

人类细胞基因治疗的临床实验已经开始。进行基因治疗必须具备下列条件:①选择适当的疾病,并对其发病机理及相应基因的结构功能了解清楚;②纠正该病的基因已被克隆,并了解该基因表达与调控的机制与条件;④具有安全有效的转移载体和方法,以及可供利用的动物模型。已对若干人类单基因遗传病和肿瘤开展了临床的基因治疗。1991年美国批准了人类第一个对遗传病进行体细胞基因治疗的方案,即将腺苷脱氨酶(ADA)导入一个4岁患有严重复合免疫缺陷综合征(SCID)的女孩。采用的是反转录病毒介导的间接法,即用含有正常人腺苷脱氨酶基因的反转录病毒载体培养患儿的白细胞,并用白细胞介素Ⅱ(IL-2)刺激其增殖,经10天左右再经静泳输入患儿。大约1-2月治疗一次,8个月后,患儿体内ADA水平达到正常值的25%,未见明显副作用。此后又进行第2例治疗获得类似的效果。是人们早已期望的事,在进行了多方面探索的基础上,发现了肿瘤浸润淋巴细胞(tumorinfiltrating lymphocyte-TIL,即能在肿瘤部位持续存在而无副作用的一种淋巴细胞)在肿瘤治疗中的作用。于1992年实施了TNF/肿瘤细胞和IL-2/肿瘤细胞方案,即分别将IL-2基因肿瘤坏死因子(tumor necrosis ractor,TNF)基因导入取自患者自身并经培养的肿瘤细胞,再将这些培养后的肿瘤细胞注射至病人臀部,3周后切除注射部位与其引流的淋巴结,在适合条件下培养T细胞,将扩增的T细胞与IL-2合并用于病人,结果5名黑色素瘤病人中1名肿瘤完全消退,2名90%的肿瘤消退,另2人在治疗后9个月死亡。由于携有TNF的TIL可积于肿瘤处,因而TIL的应用提高了对肿瘤的杀伤作用。诸如白种人中常见的囊性纤维化的进展很快。对于DMD的基因治疗,由于有小鼠动物模型,也取得一定进展。例如1993年法国将Ad-RSVmDys(腺病毒-罗斯病毒小肌营养不良蛋白基因重组体)注入小鼠肌内成功。即用腺病毒为载体,与小肌营养不良蛋白(minidystrophin)基因的cDNA重组,在RSV启动子启动下,作肌肉注射,证明可在mdy小鼠肌肉表达,此外,对一些遗传病如血友病,地中海贫血、高雪氏病等正在探索中。浙江大学孔德华博士等单位对乙型血友病的基因治疗也进行了有意义的探索,他们在兔模型的基础上,将人第Ⅸ因子基因通过重组质粒(pcmvix)或重组反转录病毒(N2CMVIX)导入自体皮肤成纤维细胞,获得可喜的阶段性成果,相信不久的将来,基因治疗会在我国取得成功。又称反义寡核苷酸(antisenseoligodeoxynucleotides)技术,是指利用人工合成的反义RNA和反义DNA来阻断基因的转录或复制,控制细胞生长在中间阶段,使编码蛋白质的基因能转录为mRNA,因而不能翻译成相应的蛋白质,以达治疗某一疾病的目的、用反义DNA已对某些癌症进行临床试验。这类反义技术只能认为是一种从基因水平进行治疗的技术,它们以不同方式,在DNA复制、转录和翻译水平发挥作用。由于它们的分子量低,故而有潜力进入靶细胞,但其临床稳定性、毒性、细胞通透性等各方面都需要进一步研究。此法机理可概括为病毒导向酶的药物前体治疗(virus directed enzyemeprodrug therapy,VDEPT),即用反转录病毒载体的外源基因转移到细胞内。该基因编码一种酶,此酶可将一种无害的药物前体转变为细胞毒素复合物。带有这一基因的病毒载体只在特殊组织或肿瘤细胞中而不在正常细胞中表达。例如,胞嘧啶脱氨酶(cytosine deaminase)可将无害的5-氟胞嘧啶(5-fluorocytosine,5-FC)转变为细胞毒素5-氟胞嘧啶(5-fluorocytosine,5-FC)。此病毒可感染正常细胞和癌细胞,但将该酶基因连接到一种“分子开关”后,则只能在肿瘤细胞中表达。Sikora等设计一个“嵌合小基因(chimeric minigene)”,即将酶基因连接到erbB2基因启动子的下游,此启动子活性增强,使erbB2在乳腺癌细胞中过度表达。此时,药物5-FC注入细胞后即转变为5-FU而致癌细胞死亡。而当5-FC给予含有此嵌合基因却无erbB2表达的细胞时,亦无药物前体活性。这一基因治疗的新策略,可有可能使人对肿瘤等不同疾病进行基因治疗。已批准治疗的病例约120例,其中约110例为肿瘤,遗憾的是,除黑色素瘤有些苗头外,全都未能成功。治疗了10余例单基因病,除ADA缺乏症和乙型血友病有一定疗效外,其余都还在实验阶段。但人们再也不怀疑基因治疗不仅可能办到,而且指日可待。高效表达载体和适用于临床的基因转移方法是决定基因治疗成功的基础,在体内精密调控目的基因的表达是决定基因治疗成功的关键,基因治疗的安全性是决定基因治疗成功的保证。基因治疗的发展已取得了巨大成就,它已被看成是对先天和后天基因疾病的潜在的、有效的治疗方法,不过它依然存在缺少高效的传递系统、缺少持续稳定的表达及宿主产生免疫反应等问题。今后基因治疗研究将向2个方向发展:其一是基础研究更加深入,以解决在临床应用中遇到的一些困难及基因治疗本身需要解决的一些难点(如靶向性差、可控性弱、目的基因少等)为主要研究内容;其二是临床项目增多,实施方案更加优化,判断标准更加客观,评价效果更加精确。成功的基因治疗应以安全、有效、简便、实用为目的。随着人类基因组计划的顺利实施和完成,以及新的人类疾病基因的发现和克隆,基因治疗研究和应用将不断取得突破性进展。

基因治疗仍是门槛高 风险大的技术

从理论上看,基因治疗的着眼点必须从整体的系统观点出发,始终着眼于局部与整体、整体与外部环境的相互联系、相互作用、相互制约的关系。基因治疗最终要落脚于人类疾病的治疗,但基因治疗是一种新技术,在理论和技术方面尚有一些关键问题急须发现和解决。有人提出,为了最大限度地保护病人,基因治疗应采用“优后原则”,即当其他传统疗法无效或微效时,再使用基因治疗,安全性是基因治疗首要解决的问题。开发一种能高效转移基因、表达高度组织特异性、能进行精确控制表达的理想载体是关键的突破口。目前病毒载体由于插入后不稳定因素太多,虽然表达较稳定,但终究要逐渐被方兴未艾的非病毒载体所取代。虽然对各种新载体的研究尚不健全,且大部分是体外研究,而体内外环境差别很大,但科学从不会放弃任何有希望而又有可能的尝试,要开发出更安全、有效的非病毒载体,还需要漫长的理论创新和技术突破,这并不妨碍人们对它们成为理想的基因治疗载体寄予厚望。